那一天,我閉目在經殿的香霧中,驀然聽見你頌經中的真言……

— 六世達賴喇嘛

◆

那一夜﹐我在心跳般的震動韻律中醒來﹐在黑暗中傾聽自己的身體﹐以一種從未體驗過的方式。

北京到拉薩的火車﹐四千多公里的路走了整整兩天﹔四十八小時的車程﹐我以為給自己身體足夠的適應時間了。怎知我錯了— 錯估了大自然的威力。

都說到西藏最好不要乘飛機﹐應該坐車去﹐讓身體一路慢慢的適應那裡動輒三千﹑四千甚至五千公尺的高度。然而青藏公路的顛簸令我幾番猶疑﹐自小就對火車情有獨鍾﹐常想著如果能夠乘著火車去西藏﹐我寧可放棄另一個「宏願」 — 坐火車橫貫西伯利亞。終於﹐有一路通到拉薩的火車了﹕2006年七月一日起﹐青藏鐵路最後一段﹐從格爾木到拉薩通車了﹗讀到這則新聞時﹐腦海中已浮現一個超現實的圖像﹕那條漫長的﹑不斷朝向高原爬升的鐵路﹐正似一道攀向天空的樓梯。而我﹐就要去攀登那道天梯了。

車上的第二個夜晚﹐青藏高原雄偉的大山在外面﹐透過車窗隱隱向我壓過來﹐我終於知道了﹕雖然看不見摸不著﹐但我感覺得到﹕那無所不在的群山壓迫著我﹐因為我是個膽大妄為的旅人﹐竟然敢踏上他們。他們以靜默的威嚴向我逼視﹐以力道萬鈞的無言方式向我展現……

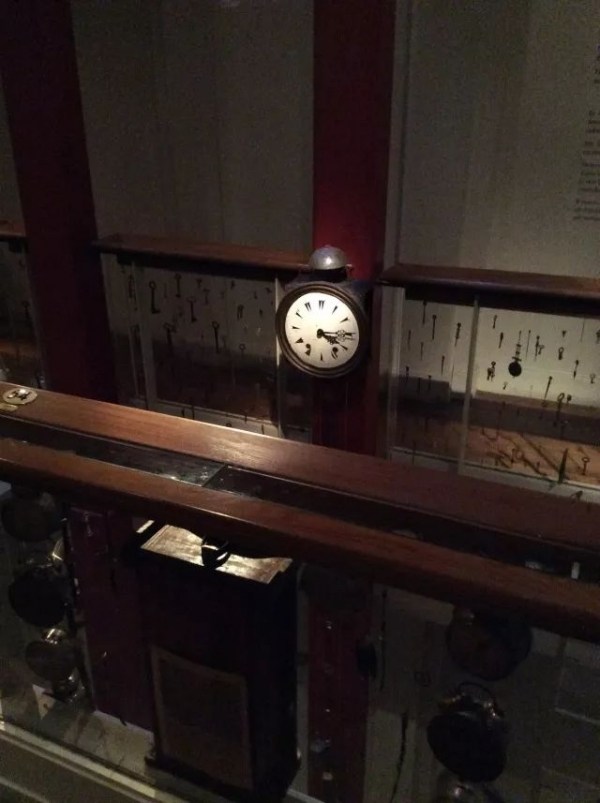

那個青藏高原深夜裡﹐我初次感覺到一種神秘的震撼﹔當火車在鐵道上行進﹐規律的震動像心跳﹐矇矓中我覺知速度在減緩﹐越來越緩﹐想來是在進行艱難的爬坡--不是坡﹐是陡峭的山﹐放緩速度爬山時﹐心跳變為喘息﹔我在黑暗中躺著﹐數著自己的心跳﹐漸漸沉入半醒半睡的迷眛狀態。

再一次從淺睡中醒來﹐夜半兩三點吧﹐掀開窗帘一角窺視﹐地平線以下是一片漆黑﹔但揉揉眼再細看又並非全然漆黑﹐遠處有極稀疏的燈火﹐還有移動的小光點﹐那是與我們火車線平行的青藏公路上的車燈--在這莽莽天地間孤獨的夜行貨車。其上便是無盡的星空。天似乎很近﹐燦爛無比的繁星像瀑布般﹐一路灑落到地平線上來。

經過一個極小的站﹐來不及看站名﹐卻見一人挺立待車疾馳而過。想像這人每夜在這荒涼的高原上﹐深夜凌晨時分﹐酷暑或苦寒中﹐挺立著執行他車站長的任務。他﹐或是守燈塔的人﹐誰更寂寞呢﹖

幾小時前晚餐時﹐我對同行的友人說﹕火車進入高原了﹐我這就停止飲酒。同行的S還是在餐車裡小酌了啤酒。一向酒量極好﹑而且喝多少都面不改色的她﹐竟然頃刻間整個臉紅了起來。我注視那美麗的酡顏像溶入液體般﹐在她臉上暈染擴散開來直到頸部﹐立即想到「高原紅」﹐但隨即我的聯想不再浪漫美麗﹐心頭竟生起一種恐懼﹕在高原上﹐你的身體不再是全然屬於你自己了﹔大自然的嚴厲規則不容你忽視﹐不論你在平地上是何等的健康自在。

那一刻﹐我忽然感到大自然的天道無親。而那時其實我還未有不適的反應。我只是瞥見了夜色中的高原而已。

星垂高原闊﹐天路之旅自此開始。

後來在西藏的那幾天﹐我的身體每一分鐘都在體會承受那無形但無處不在﹑強烈無比的威力––大自然的規律﹐無親的天道。

我們習慣於用五官﹕眼﹑耳﹑鼻﹑舌﹑身(皮膚)去感受這個世界。竟有一種感覺是超乎這五者之外的﹕無形﹑無聲﹑無嗅﹑無味﹑無觸感﹐但非常真實﹐因為你的整個身體感受得到﹐但形容不出……這份全新的經驗是震撼的﹐因為太新﹑太強烈了﹐以致神秘。

「高原反應」。我總算親身體驗了。

步行﹑爬坡﹐對平日習於游泳和登山的我﹐當然算不了什麼﹔但在這動輒三四千公尺的高原上﹐我最多也只不過兩千多公尺的登山經驗變得毫不足道﹐方纔深深體會何謂「舉步維艱」﹕一個小坡也令我跋涉得渾身乏力氣喘吁吁。每當遊覽車在一處山口停下﹐先別問海拔多少﹐只消下車走兩步試試--腳步是虛浮的﹐腿使不上勁﹐腳底沒有實在的感覺﹐像踩在什麼上面又什麼都沒踩穩……那就是了﹐一定很高了﹐高得踩到雲上了﹗同行的身強力壯的漢子﹐虛飄飄地顛躓著走路﹐臉上是茫然不解的表情﹔我知道他的困惑﹐我也因那神秘莫測的身體反應而困惑﹐甚且生出一份恐懼。

然後看到一塊大石﹐上刻海拔﹐果然﹕5190米。

比起來﹐3600米的拉薩算是低的了。到達拉薩的次日﹐首先襲來的是像要爆裂的頭痛﹔同時四肢乏力﹐行動自然遲緩﹔夜裡睡不沉穩﹑頻頻醒來。然後開始鼻塞喉痛﹐不是感冒但感冒癥狀全出現了﹔接著來的是腸胃不適﹑胃口盡失﹐甚至腹瀉﹔連視力﹑聽力甚至記憶力都明顯減退﹐以致神思恍惚﹐人都變得遲鈍健忘了。

啊﹐還有我的耳膜﹐那些天常常像被一雙無形的手捂住﹐緊緊地﹐捂得密不透氣﹐周遭的聲音都像被隔開了﹐隔得遠遠的﹐身邊的人說話像從遠處傳來﹐不真切了﹐好奇怪的感覺﹔這樣不知要持續多久﹐然後冷不防「波」的一聲﹐那捂著的手拿開了﹐周遭又靠近了。想到我的五臟六腑﹐是不是也時時刻刻這樣被擠壓著﹑放開一會﹐又再被擠壓……

這股力量﹐看不見﹑聽不到﹑嗅不著﹑嚐不到﹑觸摸不到﹐而天是那麼藍﹐雲那麼白﹐地那麼黃草那麼綠﹐一切看起來聽起來都很正常﹐無辜而美麗﹐但是我的身體﹐從肌膚到器官深處﹐從頂至踵﹐每一處每一個部份﹑每一次呼吸每一次心跳﹐都在告訴我﹕真的﹐有一股你從未感知過的力量在壓迫我們﹐請相信﹐我們正在承受一種從未曾經驗過的壓力﹔是的﹐這確實難以相信﹐但我們知道這是實實在在的﹐我們分分秒秒鐘都在承受﹐都在忍受。

而我還是看不見﹐摸不著那股力量﹐幾乎要不相信自己的身體了﹐因為我的心靈正在好奇而興奮地探索一場風景的饗宴﹕心靈等不及要在這高原上自在飛翔﹐享受心願實現時的肅穆與狂喜﹔而那沉重的﹑在苦難中喘息的身體﹐成為拖累它的纍贅。於是心靈渴望著自由﹐時時希冀與痛苦疲倦的肉體決裂。

我便是這時時鬧著決裂的二者無所適從的主人。一直到快離開西藏時﹐身體才開始逐漸適應﹐這些症狀逐漸減輕﹐我的身體可以與心靈一同享受這趟旅程了 — 可惜﹐我就要離開了。

◆

如果你問我﹐在西藏見到的印象最深刻的是什麼﹖不﹐不是那樣近的藍天和白雲﹐雖然我真的從來不曾覺得天有那麼近﹔也不是高山﹐雖然那樣的高山讓我感到一種超自然的威力﹔不是宏偉的布達拉宮﹐也不是哪座寺廟宮殿或者聖湖……雖然他們全都以不同的風貌給我留下不同的難忘印象。

最震撼我的﹐是路上磕長頭的朝聖者。

在西藏的幾天﹐大部份時候都乘車在路上奔波﹐從一個地方去到另一個地方﹔西藏太大﹐想看不一樣的景觀﹐動輒就是幾百公里的路。在路上﹐不只一次看見他們。

通常多半是兩三人或三五個一群﹐想來是家人親屬吧﹔有一次遇見最大規模的有十來個人﹐便可能是一村子裡的了。朝聖者與一般行人或旅人不同﹐一眼就看出來﹕他們一路不斷磕等身長頭做大禮拜。每走三五步﹐便雙手合十高舉過頭﹐然後彎腰跪下﹐雙手覆地﹐隨即往前伸出﹐上身隨之貼地伸展﹐雙腿伸直全身匍匐﹐以額觸地﹔然後起身﹐站直﹐朝前走幾步﹐再停下﹐重複這一套動作。同時口中喃喃誦經吟唱。

所以﹐朝聖者是用他的全身﹐自額頭﹐不﹐自極力伸向前方的指尖﹐至到足尖﹐以身體的每一寸丈量﹑覆蓋他的朝聖之路。

如此晝行夜歇﹐餐風露宿﹔可能是幾個月﹐也可能是幾年﹐才能到達目的地﹐端視他家住哪裡﹐離拉薩幾百或幾千公里﹐要翻越多少座多高的山。而每天這樣的磕長頭動作要重複多少次﹐我無法估計。

傳統藏族服裝夠暖和也適合蔽體﹐但日復一日這樣的磨損﹐任何布料都吃不消的﹐許多人前身繫一塊厚帆布圍裙﹐當然總有一天也會磨穿的﹐就不斷的打上補丁。他們雙手套著像手套般的護套﹐貼掌心的是木屐樣的釘鐵皮的木板﹐每當上身匍匐向前﹑雙掌也向前滑時﹐這雙「木屐」起了保護手掌的作用﹔否則成千上萬回的支撐身體趴下站起﹑同時在地上滑伸﹐不用幾天手掌就完了。我瞥見一位朝聖者的護掌「木屐」已經磨得很薄了。不知這一路﹐會磨盡多少雙﹖

隊伍前方不遠處總有一輛先行的補給車。車的大小視團隊人數多寡而定﹐小車就一個人推﹐或拉。這人多半是僱來的﹐沒有朝聖的任務﹐不必一路磕長頭。

車上蓋著帳篷布﹐看得出底下堆著柴禾﹐想必衣物乾糧茶水也一應俱全。

藏人游牧民族的傳統吃食很能適應遠行旅途﹐即使地裡幹活的農民還保留這樣的速簡吃法﹕一個羊皮囊袋裡盛著預先炒熟的青稞麵粉﹐要吃的時候注入打好的熱酥油茶﹐隔著皮袋搓揉一陣﹐就成了「糌粑」﹐有點像北方人沖的麵茶但乾稠得多﹐可以捏成一塊塊拈來吃。還有牛肉乾--風乾的犛牛肉。酥油茶是茶裡加奶油和鹽﹐喝慣了甜奶茶的我初喝鹹的口感有點奇特﹐但喝上兩口就習慣了﹐後來還覺得挺好喝的。這樣朝聖者們旅途上茶﹑奶﹑鹽﹑澱粉和肉類都俱全了。一路匍匐叩拜的體力消耗是驚人的﹐尤其在大自然這樣嚴酷的西藏高地上﹐基本營養必須保證。這裡的朝聖者真是世上最辛苦的朝聖者。

對於沒有信仰的人﹐試著想像﹕若迫使你用經年累月的時間﹐不斷在崎嶇的山路上起伏跪拜﹐一定被認為是殘酷無比的可怕刑罰吧。然而這些朝聖者自動自發﹐心甘情願﹐神色動作自然平和﹐好似在從事一樁日常生活裡的工作。

在拉薩的大昭寺﹐我看見寺門前風塵僕僕匍匐在地作大禮拜的人﹐心想他們終於到達了聖地﹐畢生的心願完成﹐內心的欣慰歡愉是難以估量的吧。但他們神情平靜﹐既無長途跋涉的極苦﹑也無接近天堂的極樂展現在他們的臉上﹔只有烈日風霜和歲月的刻痕﹐凌厲無情的﹐一道道力透肌膚。

◆

不久之前的一個下著雨的春天﹐我來到舊金山附近一處濱海的小城「半月灣」。從海濱公路轉上一座樹木蔥翠的小山﹐車子在曲折的山路上開了一陣﹐夾道出現五色的經幡旌旗在海風和細雨中飄揚﹐然後才看見山頂上的小樓--那裡住著一位藏傳佛教上師。他的年紀已經很大了﹐身體有些衰弱﹐但非常親切幽默。引領我們去的是一位從他修習多年的弟子﹐一名優異的表演藝術家。上師能說英語但習慣以藏文開示﹐由他精通藏語的美國弟子先將他的話語逐句翻譯成英文﹐再由那位藝術家為在座不諳英語的朋友翻成中文。那是我第一次聆聽藏語﹐一個字也不懂﹐但覺那抑揚頓挫的語音十分好聽。

那個下著細雨的春天﹐那座面海的﹑飄揚著五色幡旗的山上小屋﹐那位可親的年長上師﹐時常出現在我的意念裡。我漸漸相信﹕即使無可避免的在紛擾的俗世中過日子﹐心境的寧靜愉悅﹐還是有可能做到的。

我更期待去西藏了。

在拉薩﹐幾乎從每一處地方都望得見布達拉宮。我曾看過不計其數的布達拉宮的照片﹐也想像過一步一步走上漫長曲折的石階﹐登上這座離天最近的宮殿……但我還是難以置信﹐竟然身在布達拉的腳下了。

站在布達拉宮前仰望﹐訪客與朝聖者一樣﹐都會立即感到自己的渺小。那巍峨高踞的宮牆睥睨著攀登者﹔略呈梯形﹑但不易覺察的下大上小的主建築設計﹐成功地造成視覺上的錯覺﹐讓仰望者份外感到高不可攀﹔發痠的脖子支撐著視線不斷上昇﹐上昇﹐最後斷定布達拉的頂已經觸到雲﹑接上天了。

參觀布達拉宮簡直像搭飛機--首先得提早幾天訂票﹐因為每天遊客數目有限制﹐好像是一千兩百人吧(對藏人則無任何限制);進宮要過三道關﹕在底層查證件驗明正身﹑通過金屬探測器﹐上到宮室門口再度驗明正身﹐同時登記進門的時間--進宮之後嚴格規定只能待一個小時。

幸好攀登等同十幾層樓房的梯階那一大段不算時間﹐才能容我緩緩地﹑一步一步的走上那些似乎永遠走不完的石階。雖然入藏已是第五天了﹐還是每走一陣就需要歇息喘氣﹐駐足仰望前方還有多遠多高﹐順便環顧周遭形形色色的遊人和香客﹔但最能鼓舞士氣的是迴望俯視眼下的拉薩城﹐以視覺感受自己攀爬的成就……。終於﹐竟然﹐就登上了世間海拔最高的宮殿。

進宮之後開始計時﹐在導遊催促之下﹐人人緊張地匆忙穿行過不計其數的殿堂﹑佛龕和房間。殿堂和房間都不大﹐多半光線黯淡﹐酥油燈的煙霧繚繞﹐籠罩著金碧輝煌的佛像和法器。來自世界各地﹑膚色深淺不一的遊客們摩肩接踵﹑行色匆匆﹔卻是蓬首垢面的香客﹐安穩從容地一座座神像拜過去﹐一間間聖殿磕過去--藏人是不限時間的。他們口中喃喃唸誦﹐在神龕前觸額膜拜頂禮﹐用手中緊攥的一小袋酥油添上油燈﹔有的身上發出經年累月不曾洗滌的氣味﹐想必是來自遠方的虔誠的朝聖者。他們慷慨地把供奉放在﹑擲在﹑塞在﹑甚至用酥油黏在﹐每個佛像和神龕前面﹔連廊柱﹑門框﹑甚至門外的樹幹上﹐都有酥油黏上的錢幣﹐形成一片銀色的裝飾。

布達拉宮裡的樓梯都非常狹窄而陡峭﹐我們這些四肢健全的人﹐時不時也須用雙手扶持。卻見身後一位腿腳有殘疾的老婦﹐手拄拐杖﹐喘吁吁顫危危地上上下下﹐居然緊跟我們並不落後﹔我聽著她沉重的呼吸﹐轉頭瞥見她臉上恍惚得難以察覺的微笑……

在不甚明亮的酥油燈火閃爍裡﹐我注視身旁朝聖者被風霜沙礫銷磨的顏面。何等安詳平靜的喜悅。或許﹐極樂正應該是這樣的吧。

我們每個人以不同的方式朝聖﹐經由不同的途徑試圖通往極樂。這位殘疾的老婦﹐顯然走得比我快。

◆

在拉薩﹐我們團漂亮的導遊不止一次遙指八廓街那邊的茶坊酒肆說﹕六世達賴喇嘛當年就常在那兒與情人幽會。我想她指的是「瑪吉阿米」酒樓吧﹐據說是六世達賴經常流連之處。六世達賴是一位傳奇的浪漫詩人﹐這就是他的一首廣被傳頌的情詩﹕

「暮靄中我去探望情人﹐雪落在破曉時分……

藏不住的秘密啊﹐雪地上留下了我的屐痕。」

六世達賴喇嘛有個詩意的名字﹕倉央嘉措﹐藏文意為「梵音之海」﹐可是後人總愛稱他為「寫情詩的活佛」。他1683年出生﹐逝世(或一說失蹤)時年僅二十四歲﹐為後世留下了六十幾首詩。他被選為五世達賴喇嘛的轉世﹐但毫無意願作一名活佛﹐堅持不過僧侶生活。既然徒具政教領袖之名而無實權,據說他便鎮日流連於茶坊酒肆間﹐作詩吟詞談情說愛﹐然而從詩裡也看得出他在信仰和愛情之間不是沒有掙扎的﹕

「曾虑多情损梵行,入山又恐别倾城。

世间安得双全法,不负如来不负卿。」

關於他的後半生有兩種說法﹕清康熙皇帝以為他不守佛門清規戒律,下令將他押解至北京,結果年紀輕輕就客死途中。但有傳說他在青海潛逃﹐從此隱姓埋名﹐浪跡天涯﹔甚至謠傳他途經五台山﹐仿傚順治皇帝悄悄留下﹐真正的出家了。想來是後世人不忍﹐出於好意為他編造出這些比較圓滿的下場--似乎這才是這位身不由己的悲劇詩人兼法王最完滿的歸宿吧。

因而想到另一位法王﹕當今的十四世達賴喇嘛。去年秋天他來到美國史丹福大學演講﹐可容數千人的室內體育館﹐門票一個月前就幾乎搶售一空﹐盛況勝過熱門影歌星的表演。面對大多是年輕學子的聽眾﹐他自在的盤膝而坐﹐神態輕鬆愉悅地談論年輕人關心的話題﹐嚴肅的開示卻是以幽默睿智的言語帶出。他的和藹平易與從容大度的個人魅力﹐立即將聽眾引向一個沒有種族國界之分﹑沒有宗教對立的平和境界。

從1959年離開拉薩﹐在四十餘年的流亡歲月中﹐十四世達賴喇嘛做到了歷代布達拉宮裡的達賴們根本無法想像的事﹕把藏傳佛教在全世界發揚光大。或許正是流亡生涯的鍛煉﹐他的眼光開闊而入世﹐思想開放實際﹑兼容並蓄﹐從不排斥其他宗教派別﹔加上佛教本具的平和與寬容﹐使得他也不被其他宗教派別所排斥。不僅在亞洲﹐便是基督教文化國度的西方人士﹐也愈來愈多受到感召成為虔誠的藏傳佛教徒。

如眾所週知﹐達賴喇嘛是以轉世傳承的。十四世達賴喇嘛的前身十三世達賴﹐是一位最無奈的悲劇性的僧侶國王--在現代的世界﹐「僧侶」與「國王」這兩種頭銜同在一個人的身上﹐註定是太沉重了﹔不僅無所逃於天地間﹐甚至無法超脫前世來生﹐死後轉世還是要再承擔同一樁職務。等待轉世的小靈童長大執政﹐其間有至少十幾二十年權力的空檔﹐這是政教合一的轉世制度最嚴重的問題。十四世達賴曾明確表示過﹕如果達賴喇嘛這個制度不合時宜﹐就該讓它自然消失。他宣佈自己圓寂後不再需要尋找轉世靈童﹐對藏傳佛教無異是石破天驚之舉﹔今後達賴喇嘛繼承人的問題如何解決﹐將嚴重考驗這位智慧開明的宗教領袖。

同樣生來便承擔下神的天職﹐卻又處身於最複雜艱難的人世的任務﹐十四世達賴喇嘛卻沒有像他的前身十三世那樣﹐有心無力以致鬱鬱以終。然而﹐面對難以抗拒的全球性的現代化巨濤﹐他的人間神國也沒有例外的身處劇變之中。一如他和他的僧侶們﹐無可避免的要使用最現代的語言和工具來傳播他們的話語﹔他虔誠的子民們﹐用身體丈量朝聖的土地之際﹐勢必也將迎接現代化所帶來的俗世的沖擊 — 在他們的心中﹐可會有相似於六世達賴喇嘛的神人之際的掙扎﹖

拉薩的夜晚﹐幾乎從城裡的每一處﹐都可以遠遠望見紅山頂上布達拉宮沐浴在泛光照明中﹐莊嚴壯麗的程度絲毫不遜在白天的陽光之下﹔且更因夜空的背景添加了一份神秘之美﹐仿彿山頂的一部份﹐與山已合而為一了。我想起捷克布拉格皇宮的夜景﹐也是建在山頭的一座仿彿自行發光的城堡﹐巍峨明燦﹐美得不可思議。離開了將近半世紀的達賴喇嘛﹐若是目睹今日的拉薩﹐湧上他心頭的第一個意念會是什麼呢﹖

秋天夜晚的拉薩很涼了﹐我呼吸著稀薄的空氣﹐確定自己是踏在西藏的土地上﹐地是實在的﹐可是腳下的感覺卻是虛飄的--我這生長於平原上的身體﹐始終未能完全適應過來。天還是很高﹑卻似乎很近﹔星星亮極了﹐我終於抵達了心願地圖上最高的一處﹕攀登天梯﹐行走天路﹐我竟然身在西藏了—

「那一天,我閉目在經殿的香霧中,驀然聽見你頌經中的真言;

那一月,我搖動所有的經筒,不為超度,只為觸摸你的指尖;

那一年,磕長頭匍匐在山路,不為覲見,只為貼著你的溫暖;

那一世,轉山轉水轉佛塔,不為修來世,只為途中與你相見……」

反覆玩味六世達賴喇嘛的這首詩﹐越發覺得其中更有深意﹕難道這只是寫給他的「瑪吉阿米」的情詩嗎﹖此時此際﹐我似乎聽出詩裡超出俗世男女情愛之外﹑言語之外的真意。

在聖殿大昭寺裡﹐我把三百多個經筒都轉遍了。指尖觸摸著那些鐫刻著神聖美麗符號的銅製經筒﹐此刻的我是遊客還是香客已無分際﹐更不重要了。每一個轉山轉水攀登天梯﹑千里迢迢來到西藏的人﹐看見西方傳說中從地平線上消失的香格里拉﹐活生生的生存在這裡﹐當會發現這裡並非他們心目中的世外仙境﹐而是與世間每一處無異的﹐時時在變化與流逝之中的地方。而變化與流逝﹐不正是見證佛家的「無常」說法嗎﹖

每一個梯階都是一個找尋的過程﹐攀登天梯也只是過程。而天﹐是只能接近﹐無所謂到達的。